인류의 아름다운 색에 대한 욕망은 아주 오래 전 원시시절부터 계속된 것으로 그 흔적이 고대의 동굴 벽화나 원시 부족들의 치장, 고대 이집트의 미용술 등에 남아 있다.

많은 시간이 지난 지금은 온통 색으로 가득 찬 세상이다. 그런데 아름다운 색을 구한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 특별한 흙이나 식물, 동물로부터 색소를 얻었지만 항상 귀한 존재였다.

예를 들어 과거에 유럽에서 인기 있었던 붉은 보랏빛인 티리안 퍼플 염료의 겨우 1.2g 얻기 위해 지중해 조개를 1만2천마리나 잡아야 했고, 코치닐 1kg을 얻기 위해 연지벌레 암컷을 10만 마리나 잡아야 했다. 티리안 퍼플의 경우에는 로마시절에 워낙 인기가 높아 그것을 생산하는 조개가 기원전 400년경에 이미 멸종 위기에 처하기도 했다고 한다.

사실 세상의 색은 3원의 조합이라 제대로 된 3가지 색만 있으면 모든 색이 가능함에도 용도에 맞는 좀 더 완벽한 색을 위해 그렇게 많은 색이 발명된 것이다.

세상에는 많은 종류의 색소가 있지만 식품에 사용이 가능한 색소는 불과 10여 종이다. 색소 중에서 가장 안전한 것으로 엄선된 것이지만 합성색소에 대한 거부감이 심해 요즘은 거의 대부분 천연 소재의 색소로 대체됐다. 그러자 요즘은 천연색소에 대한 이슈도 생기고 있다.

천연색소는 이미지는 좋지만 오염이나 사용성 개선을 위해 여러 가지 처리가 필요하고 안전성도 기대에 미치지 못해 처음부터 예견된 문제이기도 하다.

이런 식품 색소에 대한 가장 확실한 대책은 색소를 아예 쓰지 않는 것이다. 색소는 식품의 영양이나 기능성과는 아무런 관계가 없기 때문에 그냥 빼도 되지만 그것은 마치 음악이 우리의 생존과는 무관하니 우리의 삶에서 음악을 빼겠다는 것과 마찬가지인 발상이다. 삶의 즐거움과 음식의 즐거움이 크게 사라지는 것이다.

그렇다면 천연이든 합성이든 색소의 첨가 없이 색을 낸다면 정말 좋지 않을까? 다소 엉뚱한 상상 같지만 자연에는 놀랍게도 이런 현상이 아주 흔하다. 우리는 보통 색소가 색을 낸다고 생각하지만 그것은 완전히 착각이다. 색소는 단지 빛의 특정 파장을 흡수할 뿐 색을 생산하는 기능은 전혀 없다.

무엇이든 빛(가시광선)의 적당한 영역을 흡수하거나 산란 또는 반사시키면 색이 만들어 진다. 그리고 이런 색이 심지어 색소에 의한 색보다 찬란하고 아름답기까지 하다. 그 대표적인 예가 몰포(morpho)나비다.

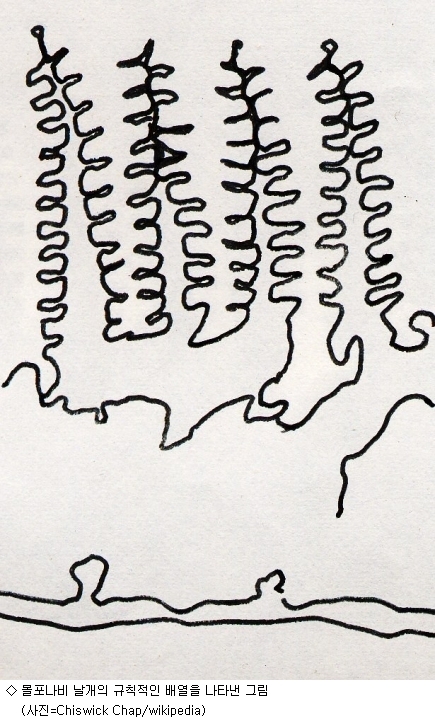

몰포나비의 색깔이 워낙 화려하고 아름다워서 이것으로부터 색소를 추출하려는 노력은 예전부터 아주 많았다. 그런데 아무리 색소를 추출하려고 애를 써도 불가능했다. 색소에 의한 색이 아니고 형태에 의한 색이었기 때문이다. 몰포나비의 날개를 전자현미경으로 확대해 보면 마치 기와를 얹은 것처럼 규칙적인 배열이 나타나는데, 이 나노 크기의 구조가 특정파장의 빛만 반사되고 나머지는 통과시킨다. 그래서 생긴 색이다.

마치 가을 하늘이 색소가 없이도 파란 이유와 비슷한 원리인데, 하늘은 아주 두꺼운 공기층에 의해 일어나는 것이라면 몰포나비는 그 얇은 두께의 날개로 만들어 내는 차이 밖에 없는 것이다. 따라서 몰포나비의 색을 추출하려는 노력은 파란 하늘의 색을 추출하려는 노력과 비슷했던 셈이다. 이처럼 색소 없이 색깔을 내는 것을 구조색(Structural Color)이라고 한다.

자연에서는 몰포나비처럼 색소 없이 색을 내는 경우가 많다. 백합이 눈같이 하얗게 보이는 이유도 꽃잎 세포 속에 있는 미세한 기포 때문이고, 조류의 깃털, 모피의 불투명한 흰색도 기포의 효과고, 연체동물이나 산호류 등은 탄산칼슘의 미세한 입자 덕분이다.

물고기의 비늘, 껍질에 왁스라도 바른 듯 반질반질하고 선명한 식물 ‘폴리카 콘덴세타(Pollia condensata)’의 열매의 색, 양치류 식물인 셀라지넬라(Selaginella)의 잎이 파란색 등도 이런 구조색인 것이다. 그리고 이런 구조색은 구조의 변화에 따라 색이 변할 수밖에 없다. 그래서 나비의 색은 보는 각도와 빛의 입사각에 따라 다른 빛을 보인다. 심지어는 스스로 구조를 바꾸어 색을 바꾸기도 한다. 카멜레온이 대표적인 경우이다.

카멜레온은 주변의 환경에 따라 피부색을 순식간에 바꾸는 것으로 유명하다. 그런데 그것이 색소에 의한 것이라면 카멜레온은 순식간에 피부에 색소를 합성하고 분해하는 능력을 갖추어야 한다.

물론 색소는 0.001%도 안 되는 작은 양으로 충분한 것이라 색을 합성하는 것은 어느 정도 가능할지 모른다. 하지만 변색에서 더 중요한 것은 기존의 색소를 제거하는 능력이다. 이것은 색소를 만드는 것보다 훨씬 힘든 작업이다. 바닥에 물감을 쏟는 것과 그것을 깨끗이 닦아내려 하는 것을 비교해 보면 알 것이다.

카멜레온의 변색의 핵심비결도 바로 구조에 의한 색이다. 카멜레온의 피부에는 빛을 반사하는 층이 2개 있는데, 카멜레온은 피부를 당기거나 느슨하게 하는 방법으로 이 층의 나노결정의 격자구조를 바꿀 수 있다. 그리고 격자구조가 미세하게 변하면 흡수하고 간섭하는 빛의 파장대도 바뀜으로써 피부색이 바뀌는 것이다. 대체로 피부에 힘이 가해질 때 나노결정의 격자구조가 좀 더 화려한 피부 색깔을 띨 수 있도록 변한다고 하니 카멜레온의 색은 생체 합성의 결과물이 아니라 피부운동의 결과인 셈이다. 카멜레온의 피부의 색을 띄는 부분은 원래 자외선으로부터 피부를 보호하기 위해 수단이었는데 어쩌다 은신과 구애의 목적에 이용하는 것이다.

그러고 보면 자연에는 우연한 구조의 색이 아주 많다. 무지개의 색도 우연한 색이고 쪽빛 바다나 옥빛 바다도 색소에 의한 색이 아니고 우연한 빛의 흡수현상으로 나타나는 색이다. 이런 구조색은 자연만 만드는 것은 아니다. 우리도 생각보다 많은 구조색을 만들고 있다. 단지 거의 대부분 흰색이라 그것 또한 구조색이라는 것을 별로 인식하지 못할 뿐이다.

흰색은 빛을 모두 반사하는 현상이라 마이크로 크기의 미세한 입자를 만들기만 하면 쉽게 만들어진다. 투명한 계란 흰자를 휘핑하면 미세한 공기와 지방 입자가 만들어지면서 새하얀 색이 된다. 아이스크림이나 생크림도 휘핑해서 만들어진 흰색이다.

사실 공기든 물이든 지방이든 그 크기가 1마이크로미터(㎛) 전후가 되면 빛의 산란현상이 극대화 된다. 어떠한 물질이든 미세하게 쪼개면 흰색이 되는데 1㎛ 크기 정도로 쪼개면 0.1g 이하의 지방으로도 100g의 물을 완전히 하얗게 만들 수 있을 정도의 빛을 산란 시킬 수 있다.

안개가 투명한 물로 만들어졌지만 미세한 입자라 빛을 산란시키고 아주 작은 양이라 안개 속에는 물을 전혀 느끼지 못해도 멀리서는 완전히 하얗고 아무것도 안 보이는 것과 같은 원리다.

이처럼 흰색은 쉽고 흔하지만 나머지 색은 힘들다. 색의 흡수 파장 크기에 딱 맞는 나노 구조를 엄청난 숫자로 만들어야 하기 때문이다. 그런 기술은 식품보다 섬유에 훨씬 먼저 개발이 가능할 것이다. 지금도 섬유에 그런 구조색의 활용이 어느 정도는 가능하다고 한다.

예를 들어 섬유에 구조를 만들어 흰색이나 불투명한 색을 만드는 것인데, 문제는 그 주름 사이로 물이 들어가면 구조색의 효과가 사라져 투명해진다는 것이다. 그런 섬유로 옷이나 수영복을 만들었는데 비를 맞거나 물에 들어가면 그 순간 옷이 비닐처럼 투명해질 텐데 그런 수영복이 무슨 쓸모가 있겠는가.

글 : 최낙언 (주)편한식품정보 대표(www.SeeHint.com)

*본 콘텐츠의 저작권은 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 있습니다.

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기